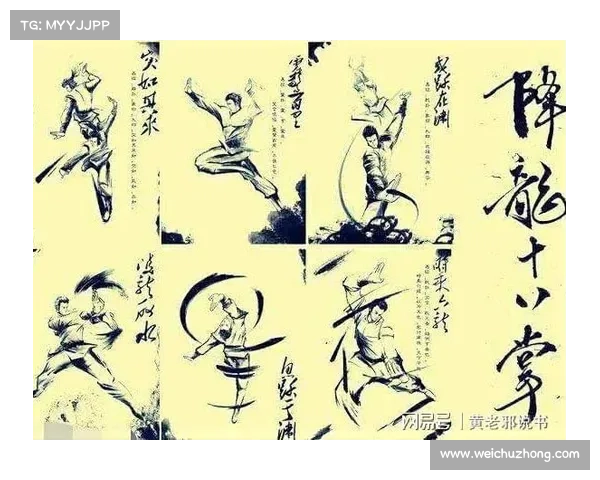

明教作为中国古代武侠小说中一个极具神秘色彩的组织,以其独特的武学绝学而闻名。尤其是《倚天屠龙记》中对明教武学的描述,深刻展示了如何通过巧妙的技巧与致胜策略在实战中占得先机。本篇文章将深入解析明教绝学,探索其轻松制敌的实用技巧和致胜策略。通过四个方面的详细阐述,帮助我们更好地理解明教如何通过武学优势取得战斗中的主动权。首先,我们将探讨明教的武学精髓和“九阳真经”的核心内容;接着,深入分析明教独特的兵法策略;然后,我们将讨论明教如何运用灵活的战术应对不同的敌人;最后,我们总结如何在战斗中通过心法的修炼提升自己的战斗力。通过这四个方面的解读,读者将对明教的绝学有更为全面的了解,并能从中汲取一些实用的战斗技巧与策略。

1、明教武学精髓:九阳真经

明教的武学精髓之一便是“九阳真经”。这本经典的武学宝典不仅是明教的核心秘籍,也是其传承的重要组成部分。九阳真经的最大特点在于它的内力修炼与武技相结合。它并非单纯的武学招式,而是涵盖了内功心法、武技技巧与外部应用的综合体系。通过修炼九阳真经,明教武士可以迅速提升自己的内力,增强对敌的压制力。

九阳真经的内力修炼注重“顺应天理”,它强调顺应自然、顺势而为,不强行用力。这一内力修炼的方式,使得修炼者能够以最小的消耗获得最大的战斗效益。此外,九阳真经中的“点穴”技法也大大增强了明教武士的战斗能力。通过准确地点中敌人的穴道,明教武士可以轻松控制敌人的行动,直接获得战斗的优势。

而在武技上,九阳真经不仅包含了高强度的攻击技巧,还涵盖了强大的防守技法。无论是通过“金刚罩”抵挡敌人的攻击,还是通过“天龙步”避开敌人的进攻,明教武士都能够在战斗中做到攻防兼备。可以说,九阳真经为明教的武士提供了制敌的根本所在,让他们在多变的战斗中处于不败之地。

2、兵法与策略:战场中的智谋运用

除了强大的武学,明教还极为重视战场上的兵法和策略。明教的兵法并不是单纯的力敌,而是通过巧妙的布局和高效的指挥,来获得战斗的胜利。在明教的历史中,许多高层领导者都具备极强的战略眼光,能够在战场上以少胜多。

明教兵法的核心理念之一是“围点打援”。这是一种通过切断敌人后援,摧毁敌方整体作战能力的策略。通过这种战术,明教可以在敌人还未反应过来之前,就迅速打击敌人的弱点,迫使敌人陷入被动。

九游官网此外,明教还擅长利用地形与环境优势。在许多战斗中,明教武士能够巧妙地利用战场的地形变化,配合特定的武学招式,打乱敌方阵形。这种高效的战场适应能力,使得明教在各种复杂的环境中都能取得胜利。

3、战术灵活运用:应敌的多变技巧

明教的战术不仅仅局限于兵法和战略层面的运用,还在实战中展现出极强的灵活性和应变能力。明教武士在面对不同类型的敌人时,能够根据战斗的实时变化调整自己的战术,轻松应对各种复杂的局面。

例如,在面对敌人数量占优的情况下,明教武士往往会采用“以逸待劳”的战术,通过设陷阱、布疑阵等方式消耗敌人力量,最终以少胜多。这种战术不仅考验武士的个人实力,也充分发挥了团队协作的重要性。

另一方面,当明教武士面临实力对等或更强的敌人时,他们会迅速切换到“诱敌深入”的战术,利用敌人对明教的轻视心理,将敌人引入自己布置好的战斗区域,从而出奇制胜。这种灵活的应敌策略使得明教在不同的战斗环境中,都能找到适合的战术方法。

4、心法修炼:提高战斗力的关键

心法修炼在明教武学中占有举足轻重的地位。与外在的武技和兵法相比,心法修炼更注重内在的修养和心态的调整。明教武士通过深入的心法修炼,能够在战斗中保持冷静,从容应对各种突发状况。

明教的心法修炼强调“无我无敌”,即通过放下个人的情绪与欲望,达到与天地合一的境界。此种境界不仅可以提高武士的反应速度,还能在面对极限压力时保持清晰的思维,从而做出最优的战术决策。

此外,心法修炼还有助于提升明教武士的气息控制能力。在激烈的战斗中,能够精确控制呼吸与内力流转,不仅能有效提高战斗效率,还能在一定程度上避免因内力过度消耗而导致的虚脱。因此,明教武士通过心法的修炼,能够在长时间的战斗中保持较强的持续作战能力。

总结:

通过对明教绝学的深入解析,我们可以看到,明教之所以能够在众多武林派系中脱颖而出,除了强大的武学技能外,更重要的是他们在战术、兵法以及心法方面的精湛修炼。从九阳真经的内力修炼,到兵法中的巧妙运用,再到应敌的灵活战术,明教无论是在个人作战还是集体作战中,都展现出了极高的智慧与灵活性。

明教的绝学不仅仅是为了制敌,更是为了培养武士在复杂环境下的应变能力与心理素质。通过心法修炼与战术运用的结合,明教武士能够在任何环境下保持战斗的主动性,实现轻松制敌的目标。对于我们今天的武术爱好者来说,这些策略与技巧不仅具有实际意义,也蕴含着深刻的人生哲理,值得我们在日常生活中借鉴与思考。